Cергей Прудовский судится с ФСБ за доступ к делам сотрудников НКВД

Денис Карагодин потратил пять лет, чтобы узнать фамилии тех, кто участвовал в расстреле его прадеда в 1937 году. Сергей Прудовский, предок которого, Степан Иванович Кузнецов, был репрессирован в ходе «Харбинского дела», за семь лет изучил более 200 дел знакомых своего деда, осужденных в ходе этой операции. Сейчас Прудовский пытается через суды заставить ФСБ дать доступ к делам сотрудников НКВД, причастных к операции, в ходе которой были репрессированы от 39 до 50 тысяч человек.

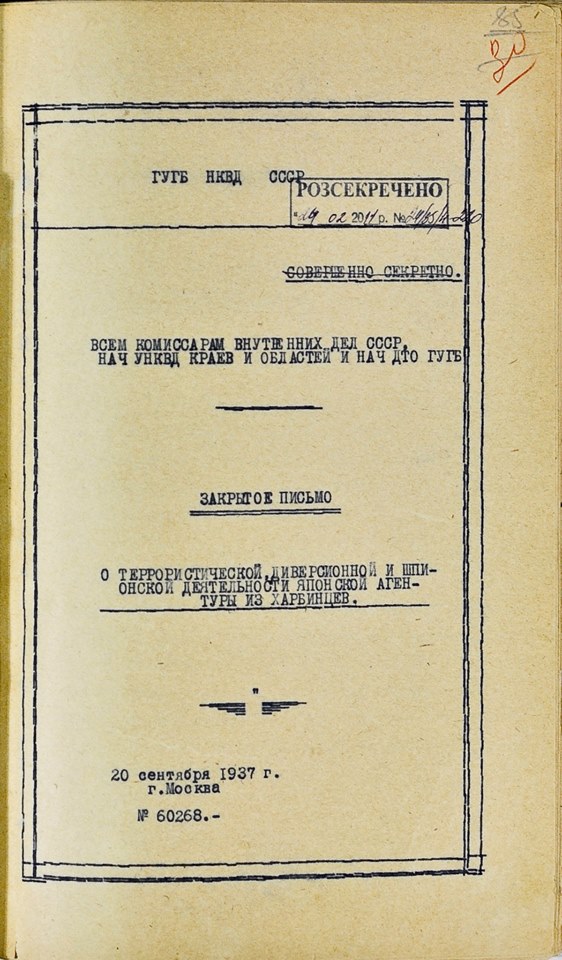

Харбин был основан в конце ХIХ века рабочими из тогда еще Российской империи, строившими Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). После революции 1917 года туда хлынул поток из десятков тысяч белоэмигрантов. В 1935 году Советский союз продал свою долю в КВЖД Маньчжоу-го — государству-марионетке под контролем Японии. В том же году из города были вывезены советские граждане. Через два с небольшим года, 20 сентября 1937 года, народным комиссаром внутренних дел СССР Николаем Ежовым был подписан приказ о начале Харбинской операции. В нем четко прописывалось, за что нужно арестовывать бывших жителей Харбина. Репрессированных по «харбинской линии» по различным данным оказалось от 39 до 50 тысяч человек. Из них около 30 тысяч человек были расстреляны. Среди арестованных оказался и дедушка Сергея Прудовского — Степан Иванович Кузнецов, которого приговорили к 15 годам лагерей. Спустя почти полвека после освобождения родственника Прудовский решил изучить его дело, дела его сослуживцев и выяснить, кто стоял за «Харбинской операцией». Однако ФСБ дела своих предшественников выдавать отказывается. Открытая Россия поговорила с Сергеем Прудовским о том, как он борется за доступ к делам сотрудников НКВД.

— Дедушка был из крестьян. Он отучился в Тимирязевской академии на агронома и в 1929 году попал на работу в Наркомат земледелия. Оттуда его послали в Харбин, где он закупал и изучал соевые бобы. С 1934 года он стал работать на КВЖД исполняющим обязанности начальника земельного отдела, а весной 1935 года дорогу продали, и он вернулся в Москву. Работал в Наркомземе СССР, откуда ушел в 1941 году агрономом в Загорский птицсовхоз.

— Когда и за что его арестовали?

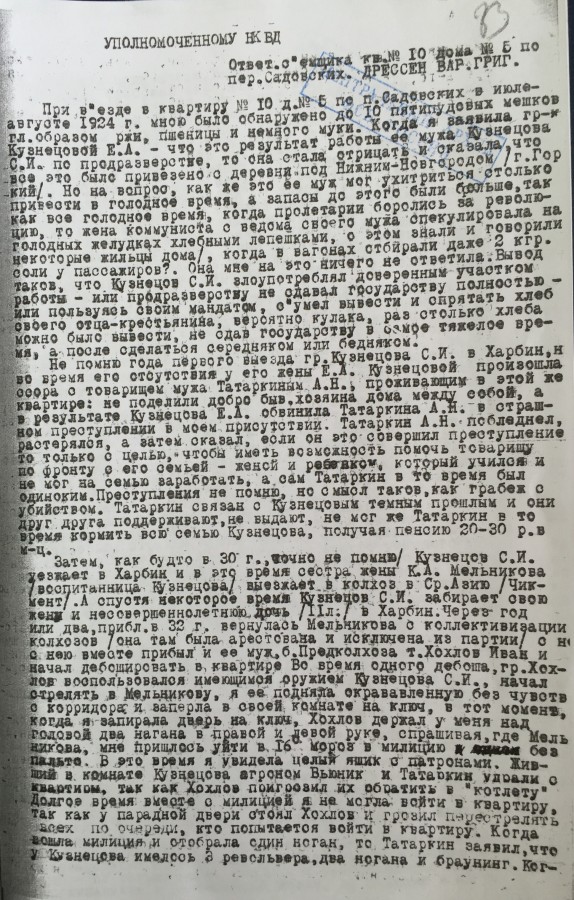

— По доносу соседки, 25 апреля 1941 года в Москве на квартире прошел обыск. В этот же день в Загорск приехали три сотрудника НКВД и арестовали его по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Забрали только его, семью не тронули.

После допроса на Лубянке его отправили в Лефортово, где он пробыл до начала июня 1941 года. Следователем по его делу был сержант госбезопасности Кочнов. Допросы проходили без избиений и пыток. Он ни в чем не сознался, потому что сознаваться, понятное дело, не в чем. Тогда следователь ему заявил, что надо проехать на «дачу», там якобы он все «вспомнит». Дачей они именовали между собой Сухановскую тюрьму особого режима. Здесь начались бесконечные допросы. Судя по его воспоминаниям, в этой тюрьме он начал терять рассудок.

— Там его пытали?

— Нет. Просто бесконечные ночные допросы. Только в воскресенье их не было. В какой-то момент сосед по камере, вернувшись с допроса, рассказал дедушке, что началась война. Дедушку снова перевезли в Лефортово, где состоялся последний допрос. В нем принимал участие не только Кочнов, но и его руководитель, скорее всего, начальник отдела Иван Матевосов и, возможно, кто-то из более высоких руководителей. Протокол этого допроса никем не подписан. Здесь его уже хорошенько избивали, но он не сознавался. Потом была Бутырская тюрьма, в которой его судили. Судебное заседание длилось 15 минут. Военная коллегия Верховного суда 7 июля 1941 года приговорила дедушку к 15 годам лагерей, а также к пяти годам поражения в правах после освобождения, что подразумевало собой запрет голосования на выборах. Осужденные называли это намордником. Что примечательно, одним из судей был некто Чепцов. Спустя почти пятнадцать лет справку о реабилитации подписал уже председатель Военной коллегии Верховного суда Чепцов.

— Вы не интересовались, что потом стало с этим Чепцовым?

— Да ничего с ним не стало. Он очень спокойно дожил свою жизнь.

— Какие доказательства были у следствия, подтверждающие то, что ваш дедушка занимался шпионажем?

— Как обычно пишется, вещественных доказательств в деле нет. Он изобличается показаниями сослуживцев по КВЖД, которые на тот момент уже были осуждены и расстреляны. Многих квждинцев расстреляли в 1937-1938 годах. Я знаю только двух человек, работавших на КВЖД, осужденных в 1941 году, — это мой дед и некий Власов, которого потом расстреляли.

— Где он отбывал наказание?

— Спустя какое-то время после приговора его отправили этапом в Устьвымлаг. Там он находился до весны 1949 года, а после этого его этапировали в Караганду в Степной лагерь, в котором он и пробыл до своего освобождения в 1955 году. Дедушку освободили условно-досрочно, он не досидел меньше года.

— Сколько вам было лет, когда его освободили?

— Семь лет. Мы жили тогда в Тбилиси. После освобождения дед приехал в Москву, а мы не смогли его встретить. А когда приехали — он был уже в больнице с инфарктом.

— Вы упомянули донос соседки.

— После ареста дедушки бабушка продолжала жить в той же коммунальной квартире.

— Чем занимался Степан Иванович после освобождения?

— После реабилитации ему разрешили вернуться в Москву, а также восстановили в партии. После себя он оставил две тетради недописанных воспоминаний. Тетради хранились в семье. Так получилось, что я вернулся к их изучению, когда мне самому исполнилось шестьдесят лет, в 2009 году. Тогда же я запросил в архиве ФСБ его дело.

— Почему вы вернулись к записям?

— Наверное, время пришло. Когда учился в институте, некогда было. С конца 80-х годов — кооперация, там вообще ни до чего было.

— Выходит, что после освобождения Степан Иванович жил в одной квартире с доносчиками?

— Да, вместе с бабушкой и соседями, написавшими на него донос. Что интересно, в тетрадях нет ни одной фамилии, кроме фамилий соседей.

— Сложно представить, как они между собой общались.

— Нам сложно, да. Но они не дрались! В своих тетрадях он подробно написал, что происходило с ним с момента ареста и до приезда в Москву. Как проводился обыск, какие камеры на Лубянке и в Лефортово, с кем сидел. Как проходили допросы и суд. А затем жизнь в лагере. Писал, как голодали, как ели падаль, о взаимоотношениях политических с уголовниками. Очень большая часть уделена его прибытию в Степной лагерь и занятиям агрономией. В лагере он вывел новый сорт помидоров, за что ему даже выписали благодарность и денежную премию. В тетрадях я нашел лист с фамилиями 23 человек. Я стал искать, кто эти люди. Оказалось, что это репрессированные в 1937 году харбинцы, работавшие вместе с дедом на КВЖД.

— Выжил кто-то из этого списка?

— Почти все мужчины приговорены к расстрелу, а женщины к ссылке. Выжил только один — Терентьев Петр Павлович. Интересно, что в тридцать седьмом году дедушку не тронули. В одном из допросов есть только одно упоминание, он говорит: «Меня допрашивали в тридцать седьмом, но ничего не предъявили и никаких последствий не было. Почему вы столько лет, зная, что я шпион, со мной ничего не делали?». Следователь ему так спокойненько ответил: «Мы за вами следили».

— Что вы дальше делали со списком?

— Я стал искать дела этих людей, а потом начал выписывать из документов имена, чтобы собрать сослуживцев дедушки и понять, какая у них у всех была судьба. По разным подсчетам от 39 тысяч до 53 тысяч человек пострадали при «Харбинской операции». Приказ Ежова был официально подписан 20 сентября 1937 года. Днем ранее приказ и закрытое письмо к нему были утверждены политбюро. Позднее сам приказ был рассекречен, а закрытое письмо — нет. Я обратился в ФСБ с просьбой его рассекретить и ознакомить. Мне отказали. Тогда я с помощью юристов из «Команды 29» обратился в суд. Судились долго. Сначала в Мосгорсуде, потом в Верховном суде.

Я им писал, что в закрытом письме содержатся основания для проведения массовых репрессий, и оно не может быть засекречено. В ФСБ отвечали, что оно не является основанием для массовых репрессий. Но как же не является, если в последних строках там написано: «Руководствоваться данным письмом при выполнении приказа 00593». Письмо это — руководство к действию.

О ходе судебных тяжб с ФСБ я писал в социальных сетях. В какой-то момент, в 2014 году, еще до окончания судов, на Украине увидели, что я этим занимаюсь, и опубликовалаи в интернете это закрытое письмо о харбинцах. У них оно оказалось рассекреченным еще в 2011 году. Стоит отметить, что в этом письме нет информации ни об одном из методов работы советской разведки. Там детально прописываются методы работы японской разведки. Эдакая история Харбина с точки зрения НКВД. В этом же письме приведены более 60 фамилий людей, о которых пишется примерно так: «На такой-то дороге арестован такой-то, который является японским шпионом». Все эти люди сегодня реабилитированы и, конечно, никакими шпионами не были.

У Верховного же суда по вопросу секретных документов позиция такая: обнародование не означает снятия с них грифа секретности. Содержание документа все могут знать, но он все равно будет секретным, пока государство не снимет гриф.

— И до какого года они будут секретными?

— В процессе судебного заседания выяснилось, что срок секретности очень многих документов с 1917 по 1991 годы был продлен Межведомственной комиссией по защите государственной тайны еще на 30 лет, до 2044 года.

— Вы начали составлять таблицу из фамилий всех репрессированных, которые встречались вам в делах. Что вы потом сделали с этими документами?

— Я изучил их дела, а потом все документы, которые у меня есть по КВЖД, в том числе копии, полученные в архивах, я передал в «Мемориал». Там все это сохранится.

— Сколько всего дел вы им передали?

— Всего у меня в этом списке 1846 фамилий на сегодняшний день, здесь уже не только квждинцы, но уже и харбинцы. Из них я ознакомился с 290 делами, но не все из них я передал в «Мемориал», поскольку у меня нет копий тех дел, с которыми я ознакомился в центральном архиве ФСБ. Они копии не дают, хотя по закону об архивном деле они обязаны их предоставлять. Но они говорят так: «Мы платных услуг не оказываем, а поэтому копии не даем». На все законы у них есть своя трактовка. Когда по этому вопросу я достал Генпрокуратуру, они рассмотрели мое обращение и сказали: «Все правильно. Вам не дают копии, потому что архив ФСБ платных услуг не оказывает».

— Вы хотите собрать дела всех харбинцев?

— Не смогу собрать всех. Жизни не хватит. Из того большого списка репрессированных я составил список просмотренных мною дел, откуда стал выписывать фамилии следователей, прокуроров и судей. Вылезла интересная вещь — практически никто из судей не пострадал. Среди встреченных мною в делах харбинцев фамилий судей был такой судья Никитченко, отправивший многих на тот свет. Потом Никитченко заседал на Нюрнбергском процессе и спокойненько дожил свою жизнь.

Прокуроры пострадали, их в основном приговаривали к лагерям, реже — к расстрелам. Но потом они все, за редким исключением, были реабилитированы. Многие следователи тоже были осуждены, кто-то получил годы лагерей, кого-то расстреляли.

— Сколько дел сотрудников НКВД у вас сейчас есть?

— Дело Станислава Реденса и четырех сотрудников НКВД с Украины. Я выкладываю их в интернет. Люди читают, вопросы задают, за голову хватаются. Реденса, правда, не выложил, потому что в архиве я его только прочел, а фотографировать мне запретили. В делах сотрудников одесского управления НКВД есть такие «замечательные» моменты.

Когда я читал их дела и связанные с ними документы, то невольно задумывался о методах незаконного ведения следствия — это было самодурство следователей, или было какое-то указание? Есть ли документы, предписывающие применять методы физического воздействия? Я хотел понять механизм. Кто давал указания избивать и фальсифицировать дело. Как они фальсифицировали. Когда ты читаешь и смотришь дела, то оказывается, что дела в Москве и в Одессе очень похожи. Личные показания человека в Москве совпадают один в один с показаниями в Одессе. Был ли какой-то типовой документ, как писать такую повинную? Очень часто в документах отличаются только фамилии. Может, какие-то циркуляры были? Мы же должны понимать, как фальсифицировались дела. В допросах следователей должно быть что-то об этом. И мне стало интересно получить дела осужденных сотрудников НКВД. Но дела осужденных и не реабилитированных сотрудников НКВД ФСБ не дает для ознакомления.

— Есть какой-то закон, который запрещает это делать?

— Есть такое положение, как тройственный приказ министерства культуры МВД и ФСБ о порядке доступа к делам реабилитированных лиц. Где одним из пунктов записано, что доступ к делам имеют родственники, а остальные граждане могут получить к ним доступ по прошествии 75 лет. Воспользовавшись этим приказом, я сумел ознакомиться с делом Реденса — бывшего начальника московского управления НКВД, зятя Сталина. Его арестовали и расстреляли, когда он руководил НКВД Казахстана. Реденса реабилитировали только при Хрущеве. Так вот, с его делом ознакомиться можно, хотя там и закрыто очень много листов, а вот с делами его не реабилитированных заместителей — нельзя. Я выбрал Реденса, потому что в моих списках у очень многих людей в шапке обвинительного заключения было написано: «Утверждаю. Реденс». Но многие заключения были подписаны его замом Якубовичем, другие подписаны начальником одного из отделов московского управления Радзивиловским, хочется и на их дела взглянуть.

Я запросил уголовные дела этих сотрудников НКВД в ФСБ. Когда мне отказали в ознакомлении на основании того, что они не реабилитированы, мы подали в суд. В судах нам тоже отказали. Сославшись в одном случае на то, что это защита личной, семейной тайны и частной жизни гражданина. Но это же не частная жизнь! Они осуждены по уголовной статье, они совершили преступление. Это не относится ни к личной тайне, ни к семейной, ни к частной жизни. Тем более непонятно, как можно беспокоиться о безопасности человека, если он уже расстрелян?

Еще отказывали, ссылаясь на конституцию, на защиту честного имени. Спрашивается, какое честное имя может быть у гражданина, который признан судом преступником, которому отказали в реабилитации в 1957 году?

— А за что их всех судили? По «профильным» статьям или по другим?

— В основном их судили по политическим статьям и за превышение полномочий. Когда дела некоторых из них подавали на реабилитацию, их дело пересматривалось, политическую статью выкидывали, но оставляли превышение полномочий.

— А вы пытались получить дело следователя, который осудил вашего деда?

— Я его имя-отчество даже не могу найти. Потому что на всех документах 30-х и 40-х нет инициалов. В деле дедушки лишь указывается, что следствие вел сержант ГБ Кочнов, и все. А запрос без имени, отчества и года рождения сделать нельзя.

— Получается, что, пытаясь получить доступ к делам сотрудников НКВД, вы натыкаетесь на то, что они не реабилитированы?

— Давайте я на примере вам расскажу. В одном из допросов чекистов упоминается некто Дудиков, сотрудник НКВД, который работал в Манчжурии. Удалось найти его имя и отчество. Я решил запросить его дело, но он оказался не реабилитированным и мне предоставили только небольшую справку, что он был осужден на восемь лет в сороковом году. Дальнейшая судьба его неизвестна. В доступе к делу мне отказали согласно пункту 5 положения тройственного приказа, о котором я говорил выше.

Когда я несколько раз столкнулся отказом на основании этого пункта, то обратился в Верховный суд с просьбой признать его незаконным. Так как тройственный приказ распространяется только на реабилитированных лиц, а к не реабилитированным он не имеет никакого отношения.

Верховный суд дважды отказался рассматривать это дело.

- В связи с чем?

- В своем определении Верховный суд пишет, что положения тройственного приказа не регулирует вопросы доступа к материалам архивных уголовных и административных дел в отношении лиц, которым отказано в реабилитации. То есть суд говорит ровно то же самое, что говорю я.

Это определение суда я отправил в московское управление ФСБ и вновь попросил выдать дело Дудикова. На что мне снова ответили, что по делам не реабилитированных лиц выдается только архивная справка, которую мне уже выдали.

— Как вы сами считаете, почему ФСБ не дает вам доступ к архивным документам?

— Потому что если вы придете, как мне представляется, в любой кабинет ФСБ, там будет, вполне вероятно, висеть портрет Феликса Дзержинского. Они наверное мнят себя наследники всего этого и считают, что защищают честь мундира.

— Насколько я знаю, вы хотите издать книгу о дедушке.

— Сейчас я заканчиваю работу над сборником документов. В сборник войдут его воспоминания, документы архивно-следственного дела, документы из его личного семейного архива и документы из разных архивов — какие-то общие приказы НКВД, какие-то положения. Я даже нашел список этапов, в которые дедушка был отправлен из Бутырской тюрьмы в Устьвымлаг. Это сорок первый год, там порядка 160 человек политических. Судьбу многих я узнал. Кто-то умер в лагере через полгода после прибытия, кто-то выжил, кто-то потом стал академиком, лауреатом Сталинской премии, руководителем института. Тут же понимаешь, мы знаем только, что они чуть конструктора Королева не угробили. А скольких они еще угробили?! Человек, который был в одном этапе вместе с моим дедушкой и чудом выжил, оказался потом мировым светилом микробиологии! И таких очень много.

Книгу я планирую закончить в этом году, чтобы в следующем году отдать ее на редактуру. Очень хочется издать ее до 20 сентября 2017 года — годовщины приказа о начале Харбинской операции.

Есть и следующая задумка — на будущее. Я составил список людей, фамилии которых были в том самом закрытом письме. Мне хочется описать их жизнь. Как они пострадали. Ведь они в закрытом письме идут как такие шпионы, такие диверсанты, что ужас. А они все реабилитированы, все их дела есть.

— Что могло бы позволить вам получить доступ к делам чекистов?

— Мы не оставляем надежды, что Верховный суд вынесет решение, которое бы оспорило пятый пункт тройственного приказа. Чтобы он признал, что решение ФСБ и судов, которые руководствуются этим пунктом при рассмотрении вопросов о не реабилитированных людях, неверны.

— А что вы собираетесь делать с делами сотрудников НКВД, которые планируете получить?

— Опубликовать.

— Для чего?

— Чтобы люди знали. Вот мы берем того же судью Чепцова, сколько на его совести людей — никто не знает, но много. Наказания он не понес. Вот есть судья Данилкин современный. Он тоже судил, как ему скажут. Есть целый Басманный суд, который судит так, как скажут. И они знают, что раз их предшественники не понесли наказания, то и они не понесут. Они на это надеются. Ведь многие следователи, которые фабриковали тогда дела, не понесли наказания. А следователи, которые сейчас фабрикуют дела, они понесут наказание? Вот поэтому я хочу показать, что рано или поздно наказание все равно настигнет виновного.